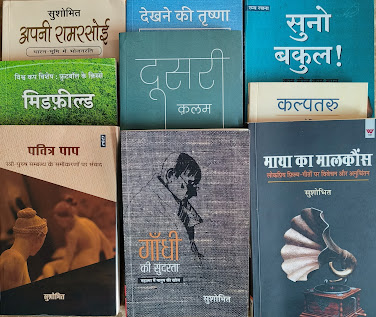

2022-2023 दिसंबर-जनवरी, दो महीनों में फुटकर पढ़ाई के साथ पढ़ी गई नौ किताबें। 2019 से 20022 के बीच छपी नौ की नौ सुशोभित की-

माया का मालकौंस (2019)

गांधी की सुंदरता, सुनो बकुल! (2020)

कल्पतरु, दूसरी कलम, अपनी रामरसोई (2021)

पवित्र पाप, देखने की तृष्णा, मिडफ़ील्ड (2022)

मेरी जानकारी में इसके अलावा उनकी गद्य की माउथ ऑर्गन, बायस्कोप, बावरा बटोही, आइंस्टाइन के कान, यह चार तथा कविता की अन्य चार पुस्तकें अब तक (जनवरी 2023) प्रकाशित हैं।

इन पर बात करने के पहले संक्षिप्त भूमिका। कोविड के आगे-पीछे नये-युवा लेखकों को पढ़ता रहा। 24 जुलाई 2020 को अपने फेसबुक पर ’चार-यार चालीसा’, ऐसे चार जो उम्र के चौथे दशक में हैं, की बात कही थी-

मुझ जैसे बुजुर्ग के चौथे अंतःकरण या ग्यारहवीं इन्द्रिय, चंचल मन में ऐसे युवा के प्रति सम्मान होता है, जो यों अभिभावक मानते हुए व्यवहार करें, लेकिन आपस में ऐसी हर छूट की गुंजाइश रखें जो मित्रों के साथ होती है। चिड़िया और बच्चों से आप अपनी मैत्री का दावा कर सकते हैं लेकिन उस पर मुहर तभी लगती है, जब वे भी ऐसा मानें, प्रकट करें।

चार में से ऐसे दो उत्तर भारतीय पहले, आशुतोष भारद्वाज(1976) स्वयंभू किस्म के प्रखर, उत्साही मगर संयत बौद्धिक, किसी भी संस्कार-परंपरा से आकर्षित होते हैं, जूझने-परखने, जितना सम्मान करने, उतना ही खारिज करने को सदैव तत्पर। दूसरे, व्योमेश शुक्ल (1980) परंपरा के लक्षणों को संस्कारों से जोड़कर, सब भार स्वयं वहन करते हैं, मगर उसे प्रसंगानुकूल वजन घटा-बढ़ा कर व्यक्त कर सकते हैं, बनारसी स्निग्धता तो है ही। इन दोनों से अच्छी मेल-मुलाकातें हैं।

अन्य दो, मालवी, जिनसे कभी मुलाकात नहीं है, एकाध बार फोन पर बात हुई, उन्हें पढ़ता जरूर रहता हूं, लिक्खाड़ सुशोभित (1982) ऐसा लगा कि गांधी पर लिखते हुए उनकी सोच और अभिव्यक्ति में गांधी का स्थायी प्रवेश हुआ, पैठ गए, अधिक प्रभावी और रसमय बना दिया है। अनुशासन और मर्यादा का शील भी उनमें स्थायी है, इसके लगभग ठीक विपरीत अम्बर पांडेय (1984) अनुशासन की मानों उनकी अपनी संहिता हैं। उच्छृंखलता कभी अभिव्यक्ति में आती है, वह शायद स्वभाव की नहीं है, बल्कि यदा-कदा मन-तुरग को जीन-लगाम मुक्त कर हवाखोरी कराते रहते हैं (पिछले साल 2023 में सुशोभित से जनवरी में भोपाल में मुलाकात हुई और अम्बर मिल गए कथा कहन, जयपुर में, फरवरी में)।

किसी चिंतक-दार्शनिक को पढ़ने में उसका जीवन-वृत्त जानना रोचक और मददगार होता है, यह देखने के लिए कि जीवन स्थितियों ने उसके विचारों पर कोई, क्या और कितना असर डाला है। चारों उम्र के चौथे दशक यानि तीसादि बरस आयु के हैं। अपना पर्याप्त समय पढ़ने में खरचा है। इनके लेखन से, इनकी दिमागी बनावट (इंटेलेक्चुअलिटी) को समझने का आनंद लेता रहता हूं। ऐसे मित्र, जिनके बारे में धारणा चाहे बदलती रहे, मेरे मन में इनके प्रति मैत्रीभाव एक जैसा अडिग बना हुआ है।

(जेंडर बैलेंस आग्रह बतौर अगली किश्त विचाराधीन है☺️)

अब 2022-2023 दिसंबर-जनवरी, दो महीनों में पढ़ी गई नौ किताबें, फुटकर पढ़ाई के साथ। सारी सुशोभित की। पढ़ते हुए कुछ नोट्स-टिप्पणियां-

# ‘पुस्तक को एक दिन में पढ़कर समाप्त हो जाना चाहिए। या जितने भी दिनों में वह पढ़ी जाए, वह मेरी चेतना में एक ही दिन हो।‘

# दृश्यों पर, स्वाद पर, शब्दों पर, आवाज पर मैं उनके साथ अपने पढ़ने का दायरा विस्तृत होते पाता हूं।

# कई बार ऐसा लगता है कि तथ्य, सूचना, संदर्भ एकत्र कर रहा है, और व्याख्या तक ले जाने के फिराक में है। मगर खुद को साबित करने के दबाव से मुक्त।

# भाषा सध जाए और मन ‘बहक‘ जाए फिर कलम क्योंकर न फिसले।

# एक अकेले एकांत में भटकता है, न ऊबता, न घबराता, कुछ जग की से होते अपनी तक आता है, सन्नाटा बुनता, सुनता, गुनता, गढ़ता है और दम मारने आता है शब्द-भाषा थामे, अभिव्यक्त होता है।

# वे जिस लेखक-जिद से लिखते हैं, उसके लिए पाठक-जिद से ही पढ़ना संभव होता है।

# इस जिम्मेदारी से लिख रहे हैं कि हिंदी पाठक को क्या पढ़ने-जानने, समझने-बूझने और मन बहलाते, पाठकीय भूख मिटाने को मिलना चाहिए।

# हिंदी पाठक को मुहैया कराने की यह जिद है, खासकर फुटबॉल और कुछ हद तक विश्व सिनेमा, विश्व साहित्य।

# फुटबॉल अपने नियमों के दायरे में, गोल के आंकड़ों के आगे कहां तक पहुंच जाता है। उस रेंज की, फलक की हैं जो कम समय में कम उम्र द्वारा लिखी गई, जिसे धीरज से पढ़ पाना, आमतौर पर जिद से ही संभव है।

# फिल्म की स्टोरी सुनना और सुनाना, कभी इसलिए कि फिल्म नहीं देख पाएंगे, या फिल्म देखनी है, ट्रेलर की तरह।

# खुली-खुली सी सरपट पढ़ जाने वाली, बात-बात में कविता बनकर चुनौती-सी बातें, कल्पतरु के गद्य में सुनो बकुल से अधिक कविताई होने लगी है।

# कवि मन के प्रवाह में कैसा वाक्य सहज रच जाता है- ‘और उसने भी बतलाया नहीं कि नहीं मैं तेरा नहीं हूं।‘

# पाठक को छूट हो, अगर चाहे सहज अर्थ या रूपकों का भेद ले, विचार और व्याख्या को प्रेरित करे, संभावना बनाए।

# मैं खुद को लेखक-पुस्तक के हवाले नहीं कर देता, मानता हूं कि वह मेरे हवाले है, इससे दबाव नहीं होता कि उसे शब्द दर शब्द पीना है, नजरें दौड़ती हैं फिर किताब की कुव्वत कि वह कितनी याद रहे, कितनी जज्ब हो और कितनी यूं ही गुजर जाए। सुनने-देखने पर इतना आसान काबू नहीं होता।

# किताबें- आप लेखक के पास नहीं पहुंच सकते, जब मन चाहे खोल-बंद कर सकते हैं, वह ‘लाइव‘ नहीं है कि अभिव्यक्त होने के दौरान सामने रहना जरूरी है, लिखा हुआ पढ़ते चिट मारने जैसा भी।

# सुशोभित- मूलतः फीचर वाले पत्रकार हैं, अहा! जिंदगी वाले, स्तंभ लेखन वाले। वरना पत्रकार कब सतही और सरसरी हो जाते हैं उन्हें खुद भी पता नहीं लगता और साहित्यकार कब अनावश्यक उलझाव भरे नाटकीय।

# सुशोभित- साहित्यकार कैसे हैं, हैं भी या नहीं, यह तो समीक्षक तय करेंगे यों वे लगभग लगातार पाठक, दर्शक या श्रोता-सी ही मुद्रा में होते हैं, लेकिन लेखक या कहें लिक्खाड़ आला दरजे के हैं।

# सुशोभित- लेखक, शहरी माहौल, अपने कार्य-स्थल की भीड़ और पारिवारिक सघनता के बीच भी अपने को नितांत एकाकी रख कर सृजन करता रहा है मगर यह भी जरूरी होता है कि उसमें जंगल, नदी के किनारे, सुनसान-सन्नाटे में स्थित रहते, भरा-पूरापन कितना उमगता है।

# सुशोभित- ‘रोज-मर्रा‘ का मरने से कोई ताल्लुक नहीं, फिर भी बहुतेरे अक्सर दैनंदिन जीवन को मशीनी-मुर्दों की तरह जीते हैं, मगर उसमें जीवन-मधु का संचय करना, संभव करते जान पड़ते हैं।